СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ — история потерянной обители…

Скит Святителя Николая Чудотворца

Исторические сведения о некогда устроенной на землях Южного Урала Свято-Николаевской обители дошедших до наших дней можно разделить на три основных этапа, отражающих начальный путь зарождения обители от малого скита, открытие которого состоялось 18 декабря 1908 года, последующее присвоение монастырского статуса, и описи имущества при закрытии и разорении ее большевиками в 20 х годах прошлого века.

Землю для устроения скита в 20-ти верстах от уездного города Троицка пожертвовали мещане Евсевий Васильевич Слепых и Иван Михайлович Пестряков. В 1909 г. для управления и духовного руководства скита из Оренбургского Успенско-Макарьевского монастыря был назначен иеромонах Евгений. На пахотных землях предстояло устроить все необходимое для монастырской жизни — доброго и богоугодного сожительства братии. Споспешниками в земном устроении новообразованной обители вызвались верующие крестьяне Никита Повелко и Петр Глущенко. Вскоре, 26 ноября 1910 года, епископом Оренбургским и Тургайским Феодосием (Олтаржевским) было совершено освящение возведенной деревянной церкви. Скит располагался в лесной глуши, вдали от человеческого жилья, а ближайшее село Кадымцево находилось в пяти километрах пути от обители.

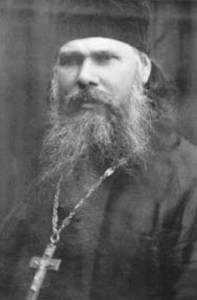

С 28 августа 1910 года монашескую общину возглавлял иеромонах Варнава (Калашников) † 05.04. 1931 г., а позднее – священноархимандрит Варнава.

Василий Георгиевич Калашников родился в январе 1872 года в семье казаков в п. Переволоцком Покровского района (ныне районный центр Переволоцкий Оренбургской области). Там же, в Переволоцком, закончил одноклассную казачью поселковую школу. Казаки на Руси отличались крепкой христианской верой, особым радением к хранению традиций православия. Отец Василия — казак Георгий был церковным старостой храма в п. Переволоцком. В семье было восемь детей. Старший брат Василия — Михаил был иеромонахом, в советские годы пострадал от репрессий и был расстрелян в 1937 г.. Сестра Пелагия была послушницей женского монастыря в г. Соль-Илецке. Юный Василий с рождения впитал в себя все благочестие своих близких и неслучайно, уже юношей, принял решение посвятить свою жизнь служению Господу в иноческом образе. В 1898 году Василий поступает послушником в Успенско-Макарьевский мужской монастырь, располагавшийся неподалеку от пос. Подгородняя Покровка Оренбургского уезда, в десяти километрах от Оренбурга. 9 апреля 1905 года принимает монашеский постриг с именем Варнава от иеромонаха Успенско-Макарьевского монастыря Сергия. В сан диакона рукоположен 12 июня 1905-го в Оренбургском кафедральном соборе Преосвященным Иоакимом (Левицким), епископом Оренбургским и Уральским. А в последствии, рукоположен в священнический сан. 25 марта 1905 года викарий Оренбургской епархии Преосвященный Дионисий (Прозоровский) в Оренбургской Введенской церкви совершил хиротонию иеродиакона Варнавы во иеромонаха. С 6 августа 1905 года иеромонах Варнава временно исполнял должность казначея Успенско-Макарьевского монастыря. В 1906-м, состоял благочинным того же монастыря.

Скит расширялся и укреплялся, принося отраду и упокоение его насельникам и утешение страждующим богомольцам. Основу благосостояния скита составляли земельные угодья, общей площадью 478,5 га. В 1912 году был сооружен странноприимный полукаменный двухэтажный дом, а позже 3 амбара.

Из скита в монастырь

8 августа 1913 года, Указом Святейшего Синода 1.8.1913 за № 6128, Николаевский скит Троицкого уезда был обращен в Свято-Николаевский мужской монастырь — «самостоятельный общежительный мужской монастырь того же наименования и с таким числом братии, какое обитель будет содержать на собственные средства, причем заведующий сим скитом иеромонах Варнава назначен строителем сего монастыря».

В 1913-м отец Варнава был награжден набедренником и скуфьей, а после, был возведен в сан игумена.

Монашеской общине придавалось миссионерское и просветительское значение «для поднятия религиозного духа среди переселенцев», которые продолжали и продолжали прибывать в малонаселенную Оренбургскую губернию. До революции в монастыре проживало четыре монаха и 28 послушников. 30 мая 1916 г. епископ Оренбургский и Тургайский Мефодий (Герасимов), во время своей поездки по обозрению церквей Оренбургской епархии, посетил Свято-Николаевский монастырь. Оренбургские епархиальные ведомости тогда писали:

«В 14 верстах от Троицка, в березовом лесу, на берегу пресного озера, находится монастырь. Кругом прекрасная растительность и засеянные хлебом поля. Деревянная новая церковь, в которой стройно поет небольшой хор монахов. 30 человек насельников монастыря, во главе с игуменом Варнавой, усердно трудятся над благоустройством нового сего монастыря. При монастыре ведется небольшое хозяйство: 30 десятин посева, 60 голов скота, пчельник с 16 ульями, огород. Сооружены приличные домики для иноков. Монахи и послушники от трудов своих одеты и обуты за счет монастыря. Все довольны, у всех есть хороший приют и место для возношения к Богу молитвою. Как бы было хорошо, если бы и другие обители епархии завели такой же порядок обеспечения живущих и трудящихся в них…».

Кроме храма и молитвенного дома на территории монастыря находились четыре келейных корпуса. «На 1916 год в монастыре проживало: отец-настоятель, 3 иеромонаха, 17 послушников, всего 21 человек. Особенностью монастыря было то, что службы проходили по Афонскому чину, а все священнослужители и братия монастыря служили безвозмездно».

В 1917 году игумена Варнаву наградили наперсным крестом и вскоре он был возведен в сан архимандрита. Священноначалие отзывалось об отце Варнаве с одной стороны как волевом и энергичном настоятеле, с другой стороны он отличался кротостью, смирением, духовным трезвением, честностью. Архимандрит Варнава был активным церковным деятелем, участвовал в епархиальных собраниях. В обитель, под его руководство, отправляли клириков для исправления.

Разорение монастыря

С 1918 по 1922 г.г. в обители жил и нес послушание прпмч. Гавриил (Гур, † 19.11.1937), расстрелянный по приговору «тройки» НКВД на Бутовском полигоне под Москвой, канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2000 году. Поминовение преподобномученика Гавриила совершается в день его мученической кончины 06/19 ноября, и в день Собора новомучеников и исповедников Российских в первое воскресение, начиная с 25.01/07.02 (ст.ст./н.ст.). С приходом советской власти, в 1924 году, Свято-Никольский монастырь закрыли. Хотя, по некоторым данным, в 1926-м еще совершался монашеский постриг. Документы о запрещении монашеской жизни в обители пока не обнаружены. Известно, что в сентябре 1929 года президиум Увельского райисполкома Челябинской области принял решение об изъятии монастырского имущества.

С 1927 года, после закрытия монастыря, архимандрит Варнава жил в землянке вместе с иеромонахом Никодимом (Дидиным) (расстрелян 7.04.1938 г.) на хуторе Захламино Троицкого округа Уральской области (на территории современного Троицкого района Челябинской области). Иеромонах Ксенофонт (Синютин), бывший регент монастыря, жил в соседнем селе Хуторка, где занимался сельским хозяйством, регентовал в местном храме и писал иконы (впоследствии он прошел лагеря, скончался в 1959 г. в г. Уфе в сане игумена). Несмотря на суровые испытания, братия продолжала служить Богу и людям: они выкупили деревенский дом, переоборудовали его под храм и совершали привычные монастырские богослужения. В феврале 1930 года архимандрит Варнава, иеромонах Никодим и иеродиакон Ксенофонт были арестованы и содержались под арестом в ГПУ города Троицка. Выпущены они были с подпиской о немедленном выезде из Троицкого округа. С июня по декабрь 1930 года архимандрит Варнава жил в поселке Переволоцком (современного Переволоцкого р-на Оренбургской обл.) у родственников. В конце декабря он переехал в с. Екатериновка (современного Саракташского района Оренбургской обл.), где продолжал нести свое пастырское служение. На праздник Рождества Христова, 7 января 1931 года, его вновь арестовали. После трех месяцев истязаний в застенках НКВД, 26 марта 1931 года 59-летний архимандрит был приговорен к расстрелу. В ночь на праздник Входа Господня в Иерусалим, 5 апреля 1931 года, он был расстрелян вместе с 32 священнослужителями, монашествующими и православными христианами Оренбургского края, среди которых был и прославленный святой Оренбургской епархии священномученик протоиерей Макарий Квиткин. Все они были захоронены в безвестной братской могиле на старом кладбище, располагающемся на пр. Победы в Оренбурге. 2 ноября 1989 года определением прокурора Оренбургской области архимандрит Варнава был реабилитирован.

Известна судьба еще троих насельников обители – все они были расстреляны в годы «Большого террора»: иеромонах Рафаил (Балабуркин, † 20.11.1937), иеромонах Виталий (Гостев, † 16.11.1937), иеромонах Василий (Новиков, † 01.10.1937).

Текст составлен по материалам исторических исследований Е.В. Банниковой

Осенью 2003 года, по благословению митрополита Челябинского Иова, участок, где располагался Николаевский мужской монастырь, был передан Троицкому Свято-Казанскому женскому монастырю для устройства на этом месте скита.

16 апреля 2016 года, решением Патриарха и Священного Синода Русской Православной Церкви (Журнал 31) в Троицкой Епархии открыт Свято — Николаевский мужской монастырь, назначен наместник обители.

27 декабря 2016 г., Священным Синодом (журнал № 130) утвержден в должности священноархимандрита Николаевского мужского монастыря близ с. Кадымцево Троицкого района Челябинской области епископ Троицкий и Южноуральский Григорий.